第二十回 過去の成功体験は現在の失敗要因

プレイヤーとしては優秀であったかもしれないが、マネージャーとしては優秀ではない。

彼の所属する会社もこれに漏れず、そういった悪社内環境が多発していた。

加えて、市場へ期待される機能性も時代により変化してきた。

そもそもの市場機能は3点である。

「物を集める=集荷」、「物を分ける=分荷」、「値段を決める=定荷(定価)」だ。

そして、これに対して適した販売方法がセリや入札であった。

市場の歴史を振り返れば、昭和・大正・明治よりも前までにも遡る。

単純に買い手・売り手を繋げるという点を考えた場合、一つの地域で多くの種類を売買出来る方が便利である。

しかし、そうした場所が無秩序に乱立すれば街や生活にも大きく影響を及ぼすことになる為、市場という名目において機能性を記した法整備していくことになる。

その集大成・象徴というべきものが築地市場(現・豊洲市場)などの中央市場であった。

市場では需要供給のバランスによる適正数量や適性価格が導き出され、そうした意味合いよりセリ販売が用いられるようになった。

しかし、前回でも多少お伝えしていたが、産地直送やメーカー直送が増える中で、セリ販売での割合が大きく低下し、直接販売(セリに対して相対と表現する)が増加、そのような影響もあり市場機能が「販売拠点」から「物流拠点」へと変化していった。

以前のように買い手がプロであれば、売り手もプロである必要性があったが、単純な物流拠点という事であれば求められる資質も変化し、「目利き」を必要としない構造に変化が進んだ。

市場における最大の価値であった「目利き」が必要でなくなるという事であれば、根底より事業方向性や事業価値を見つめ直すことが必要になるはずであるが、そうは変化しない事が世の常である。彼の所属する会社もその波に乗り遅れていた。

次節にも続く内容ではあるが、少し触れておく。

さて、役割が「物流拠点」となった市場には何が求められるだろうか?

「物流拠点」となれば、どうなるだろうか?

答えは簡単である。

買い手としては「1円でも安く、1秒でも早く、その場を通過して欲しい」という事だ。

ここで少し市場での物流とそれに関係する利益構造について共有しておこう。

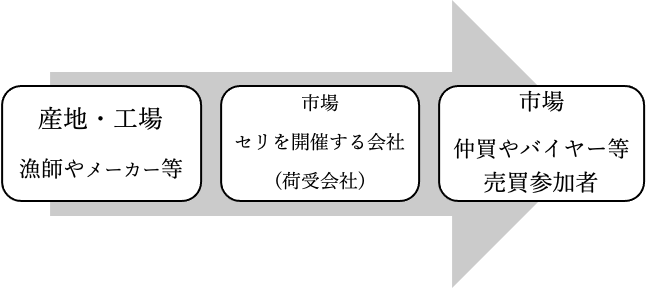

可視化した方が理解しやすいかと思われるので、以下をご覧頂きたい。

Episode 20. How past success became a cause of current failure.

1 January. 2021

They were excellent as auctioneers but not as managers.

My previous company also had a lot of bad environments like this.

In addition, the role of the fish market that people expected also changed with the times.

Originally, the fish market has three roles.

“Gathering products”, “organizing products”, and “deciding price”. At the time, the auction sale method was the most suitable way for these roles.

Looking back on the history of the fish market, the story goes back to before the Meiji era (~1868).

When you think to simply connect buyers and sellers, it is convenient to have many fish species being sold together in a marketplace.

However, if such marketplaces are scattered all across the city, it can have negative impacts on the city and peoples’ lives. It becomes more difficult to regulate; black market transactions can happen in spaces hidden from the public view, and the market principles cannot function correctly without a level playing field.

So a law was developed to centralize the market in one location, and the culmination and symbol of this was the Tsukiji Fish Market (now Toyosu Market).

At the markets, a fair price can be found, just reflecting a balance of demand and supply; for such purpose, auction sales had come to be used.

However, as I mentioned in the previous episode, auction sales were decreasing greatly and direct sales were increasing while the number of direct shipments from catchers and manufacturers were increasing. It changed the function of the market to “a distribution hub” from “a sales hub”.

When, as before, a buyer was a professional, a salesman also had to be a professional; but in becoming a simple distribution base, the required skills changed and the skill of being a “connoisseur” became no longer necessary.

If “connoisseur” skill, which had been the most important value at the market, was no longer needed, then many businesses also need to be reconsidered from the ground up, but people don’t change that easily. It is the way of the world. My previous company couldn’t keep up with the times.

This will be the topic of the next episode, but I’d like to discuss it a little bit right now.

What kinds of skills do you think are demanded of a market that has become a distribution base?

The answer is very simple. For buyers, they request “passing through the base as cheaply as you can, as fast as you can.”

I’d like to share something about logistics in the market and the related profit structure.

Please see the image below.